Schumpeterが自らの考察の対象として重要だと考えているのは、「既存の経済循環プロセスの中における、小さな歩み(kleine Schritte)を積み重ねる連続的=漸次的な変化」ではなく、「既存の経済循環プロセスを打ち壊し新しい経済循環プロセスを打ち立てるような非連続的な変化」の方であることに注意する必要がある。

新しい組み合わせが、古い組み合わせから時間をかけて小さなステップを踏んで到達し、継続的に適応していくことができる場合においても、確かに変化(Veränderung)があり、成長(Wachstum)もありうる。しかしそれは、均衡[論]の見方では捉えられない新現象(ein neues der Gleichgewichtsbetrachtung entrücktes Phänomen)でもなければ、[古い経済循環プロセスを破壊し新しい経済循環プロセスを打ち立てる、というような]われわれの意味での発展(Entwicklung in unserm Sinn)でもない。そうではなく、新しい組み合わせが非連続的にしか起こらない場合、また実際に非連続的に起こる場合に限り、発展に特有な現象が成立する。記述の便宜上の理由から(Aus Gründen darstellerischer Zweckmäßigkeit)、以下において生産手段の新結合について語るときには、もっぱらこのような場合のみを意味することにする。

[Schumpeter(1926)p.100, (1977訳)p.182,(1980改訳)p.152]

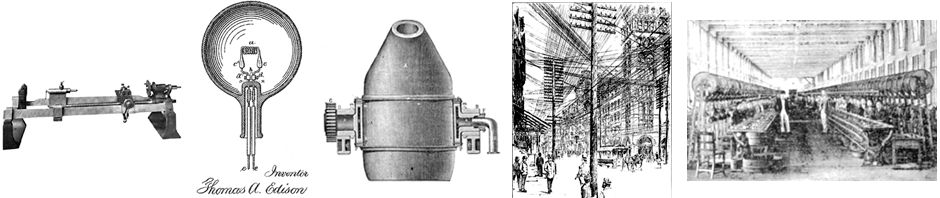

「第1章の理論は経済生活を均衡状態に向かう経済の傾向という観点から描写したものであり、この傾向は財の価格と数量とを決定する手段をわれわれに与え、そのときどきに存在する予見への適応として示される。・・・理念上の経済的均衡状態の内容は、与件が変化するために、まさに変化するのである。そして理論はこの与件の変化に対して無能力ではない。・・・しかしこれらの方法も、もし経済生活そのものがそれ自身の与件を急激に変えるような場合には、なんの役にも立たない・・・鉄道の建設がここでも例証に役立つであろう。時間的に無数の小さな歩みを通じておこなわれる連続的適応によって、小規模の小売店から大規模な、例えば百貨店が形成されるというような連続的変化は静態的考察の対象となる。しかし、最も広い意味での生産の領域における急激な、あるいは一つの計画にしたがって生まれた根本的な変化についてはそうはいかない。なぜなら、静態的考察方法はその微分的方法に基づく手段によってはこのような変化の結果を正確に予測することができないばかりでなく、そのような生産革命の発生やそれにともなって現れる現象を明らかにすることができないからである。静態的考察方法はこれらの現象が起こってしまった場合の新しい均衡状態を研究することができるにすぎない。」Schumpeter,J.A.(1926) Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung, 2nd ed.,pp.94-95[邦訳 『経済発展の理論』岩波文庫上巻、p.172,(1980改訳)『経済発展の理論』岩波書店、p.144、強調は引用者]

In the first edition of this book, I calledit ‘’dynamics’’ Butit is preferable to avoid this expression here, since it so easily leads us astray because of the associations which attach themselves to its various meanings. Better, then, to say simply what w’e mean economic life changes, it changes partly because of changes in the data, to which it tends to adapt itself. But this is not the only kind of economic change, there is another which is not accounted for by influence on the data from without, but which arises from within the system, and this kind of change is the cause of so many important economic phenomena that it seems worth while to build a theory for it, and, in order to doso, to isolate it from all the other factors of change. The author begs to add another more exact definition, which he is in the habit of using what we are about to consider is that kind of change arising from within the system which so displaces its equilibrium point that the new one cannot be reached from the old one by infinitesimal steps. Add successively as many mail coaches as you please, you will never get a railway thereby.

「われわれが取り扱おうとしている変化は経済体系の内部から生ずるものであり、それはその体系の均衡点を動かすものであって、しかも新しい均衡点は古い均衡点からの微分的な歩みによっては到達しえないようなものである。郵便馬車(mail coach)をどれだけ好きなだけ増加させても、それによって鉄道(railway)を得ることはできないであろう。」Schumpeter,J.A.(1926) Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung, 2nd ed.[邦訳 (1980改訳)『経済発展の理論』岩波書店、p.150の英訳注、強調は引用者]